Kita sering melihat desain komunikasi visual (DKV) sebagai sesuatu yang bersih, bahkan tak berwujud. Sebuah logo yang tajam di layar gawai, poster yang mengilap di dinding kafe, atau antarmuka aplikasi yang mulus di ujung jari. Kita mengagumi estetika, kejelasan pesan, dan kecerdasan konsepnya. Namun, di balik setiap piksel yang bersinar dan setiap lembar kertas yang tercetak, ada jejak ekologis yang jarang kita bicarakan. Sebuah jejak yang membentang dari hutan, ke pusat data yang bising, hingga ke dalam benak kita sendiri.

Ekologi dalam DKV bukanlah sekadar tren memilih kertas daur ulang atau menggunakan palet warna “hijau”. Itu adalah sebuah filosofi, sebuah kesadaran mendalam tentang bagaimana setiap pilihan desain kita dari yang paling material hingga yang paling konseptual berdampak pada dunia di sekitar kita. Ini adalah perjalanan untuk melihat melampaui kanvas digital dan lembar cetak, menuju rantai konsekuensi yang lebih panjang.

Perhentian pertama kita, dan yang paling jelas, adalah dunia fisik. Selama puluhan tahun, percakapan tentang desain ramah lingkungan berpusat pada materi cetak. Kita diajarkan untuk memilih kertas bersertifikat FSC (Forest Stewardship Council), menggunakan tinta berbasis kedelai yang lebih mudah terurai, dan memaksimalkan tata letak untuk mengurangi limbah kertas. Ini adalah langkah-langkah penting, sebuah fondasi kesadaran yang tak ternilai.

Namun, pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya: apakah sekadar memilih kertas daur ulang sudah cukup? Apakah ini jawaban tuntas, atau baru permukaan dari tanggung jawab kita yang lebih dalam? Ketika sebuah perusahaan memproduksi ribuan brosur yang pada akhirnya hanya menjadi sampah visual di tangan penerimanya, masalahnya mungkin bukan lagi pada jenis kertasnya, melainkan pada kebutuhan untuk mencetak brosur itu sendiri. Di sinilah ekologi desain mulai bergeser dari “apa yang kita gunakan” menjadi “mengapa kita membuatnya”.

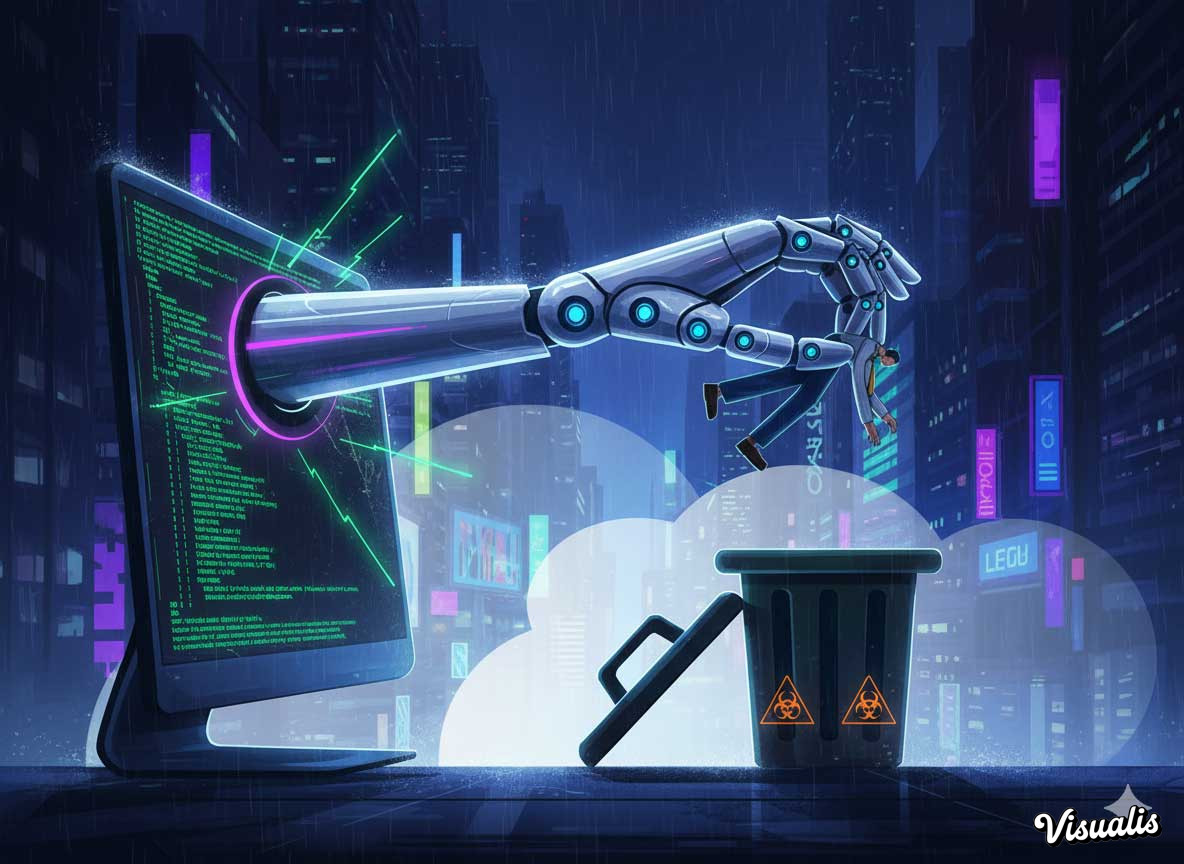

Kemudian, revolusi digital datang sebagai penyelamat. “Go paperless, save the planet!” seru kita. Desain beralih ke layar, terasa bersih, efisien, dan tanpa jejak fisik. Kita merancang situs web, kampanye media sosial, dan aset digital lainnya dengan asumsi bahwa kita telah melompati masalah limbah. Tapi benarkah demikian?

Di balik setiap situs web yang kita bangun, ada server di pusat data yang bekerja 24/7, mengonsumsi energi dalam jumlah masif, dan membutuhkan sistem pendingin yang boros listrik. Setiap gambar beresolusi tinggi yang kita unggah menambah “berat” digital sebuah halaman, yang berarti lebih banyak energi yang dibutuhkan untuk memuatnya. Ini adalah jejak karbon yang tak terlihat. Ini membuat kita bertanya-tanya, apakah digitalisasi yang kita agung-agungkan sebagai solusi ramah lingkungan benar-benar jawaban, atau hanya sebuah cara kita menggeser masalah dari tumpukan sampah fisik ke awan polusi data yang tak kasat mata?

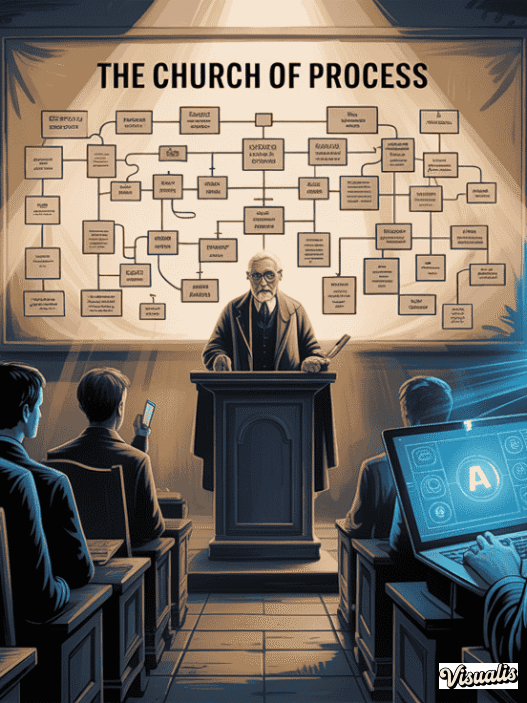

Namun, dampak ekologis terdalam dari desain mungkin tidak terletak pada materi atau energi, melainkan pada pikiran. Ini adalah “ekologi pikiran”. Desain komunikasi visual adalah alat persuasi yang sangat kuat. Kita tidak hanya membuat hal-hal yang indah; kita membentuk perilaku, menciptakan keinginan, dan membangun budaya.

Jauh sebelum isu ini menjadi tren, seorang desainer visioner bernama Victor Papanek telah menyuarakannya dengan lantang. Dalam bukunya yang monumental, Design for the Real World (1971), ia melontarkan kritik pedas yang masih relevan hingga hari ini. Papanek pernah menulis:

“There are professions more harmful than industrial design, but only a very few of them.

” (Ada profesi yang lebih berbahaya daripada desain industri, tetapi hanya sedikit sekali.)

Pernyataan provokatif ini bukanlah tanpa alasan. Papanek melihat bagaimana desainer sering kali menjadi kaki tangan untuk menciptakan “spesies sampah permanen baru”, merancang produk yang tidak dibutuhkan, dibeli dengan uang yang tidak dimiliki, untuk membuat terkesan orang lain yang tidak peduli. Perkataannya menggarisbawahi bahwa bahaya terbesar dari desain bukanlah pada wujud fisiknya, melainkan pada kemampuannya mendorong budaya konsumerisme yang rakus dan tidak berkelanjutan.

Ketika kita merancang kampanye untuk produk fesyen cepat saji (fast fashion), kita secara tidak langsung mendorong siklus beli-pakai-buang yang disinggung Papanek. Ketika kita menggunakan “dark patterns” dalam desain UX untuk menjebak pengguna, kita menciptakan limbah kognitif. Di sinilah tanggung jawab kita mencapai puncaknya.

Sebagai desainer, kita adalah arsitek pesan. Pertanyaannya kemudian bukan lagi “bagaimana cara membuatnya ramah lingkungan?”, tetapi “pesan apa yang sedang kita tanam di benak masyarakat?” Apakah kita menumbuhkan taman kesadaran, yang mendorong konsumsi yang bijaksana? Ataukah kita justru menyebar benih-benih konsumerisme yang tak berkesudahan?

Merangkul ekologi dalam desain bukanlah tentang mencapai kesempurnaan tanpa dosa. Ini adalah tentang menanamkan kesadaran dalam setiap proses. Ini tentang bertanya pada diri sendiri: Apa dampak nyata dari karya ini? Siapa yang diuntungkan? Dan apa biaya tersembunyinya bagi planet ini, dan bagi manusianya?

Setiap garis yang kita tarik, setiap warna yang kita pilih, setiap piksel yang kita tempatkan adalah sebuah pilihan. Dan dalam setiap pilihan tersebut, ada sebuah gema-gema ekologis yang akan terus bergaung lama setelah karya kita diluncurkan. Pertanyaannya kini untuk kita semua: gema seperti apa yang ingin kita tinggalkan? Didi Subandi

### Artikel Terkait – [Panduan Lengkap Desain Berkelanjutan 2024](#) – [Sejarah Desain Grafis Indonesia](#) – [Tips Desain UI/UX yang User-Friendly](#) — ### Referensi – Papanek, V. (1971). *Design for the Real World: Human Ecology and Social Change* – Forest Stewardship Council (FSC) – [www.fsc.org](https://www.fsc.org) – The Green Web Foundation – [www.thegreenwebfoundation.org](https://www.thegreenwebfoundation.org) — **Tags:** #EkologiDesain #DesainBerkelanjutan #DesainKomunikasiVisual #DKV #SustainableDesign #GreenDesign #DesignEthics #VictorPapanek