Katanya jadi desainer grafis itu enak, kerjanya ‘cuma’ gambar-gambar di depan laptop sambil ngopi. Ya, ‘cuma’ sampai revisi ke-17 datang jam 11 malam lewat WhatsApp, minta logo digeser sedikit ke kiri, warnanya “biar lebih ngejreng”, dan fontnya diganti jadi “yang lebih elegan tapi tetap modern”. Selamat datang di kenyataan.

Beberapa waktu lalu saya ketemu teman seangkatan waktu acara reuni kecil-kecilan. Sebut saja namanya Adi (nama samara). Dulu di kampus, Adi ini jago-nya desain. Karyanya selalu jadi acuan, portofolionya bikin minder, dan semua orang yakin dia bakal jadi creative director di agensi ternama sebelum umur 30.

Sambil menyeruput es kopi susu yang kemanisan, saya tanya, “Sekarang di agensi mana, Di? Proyek apa yang lagi seru?”

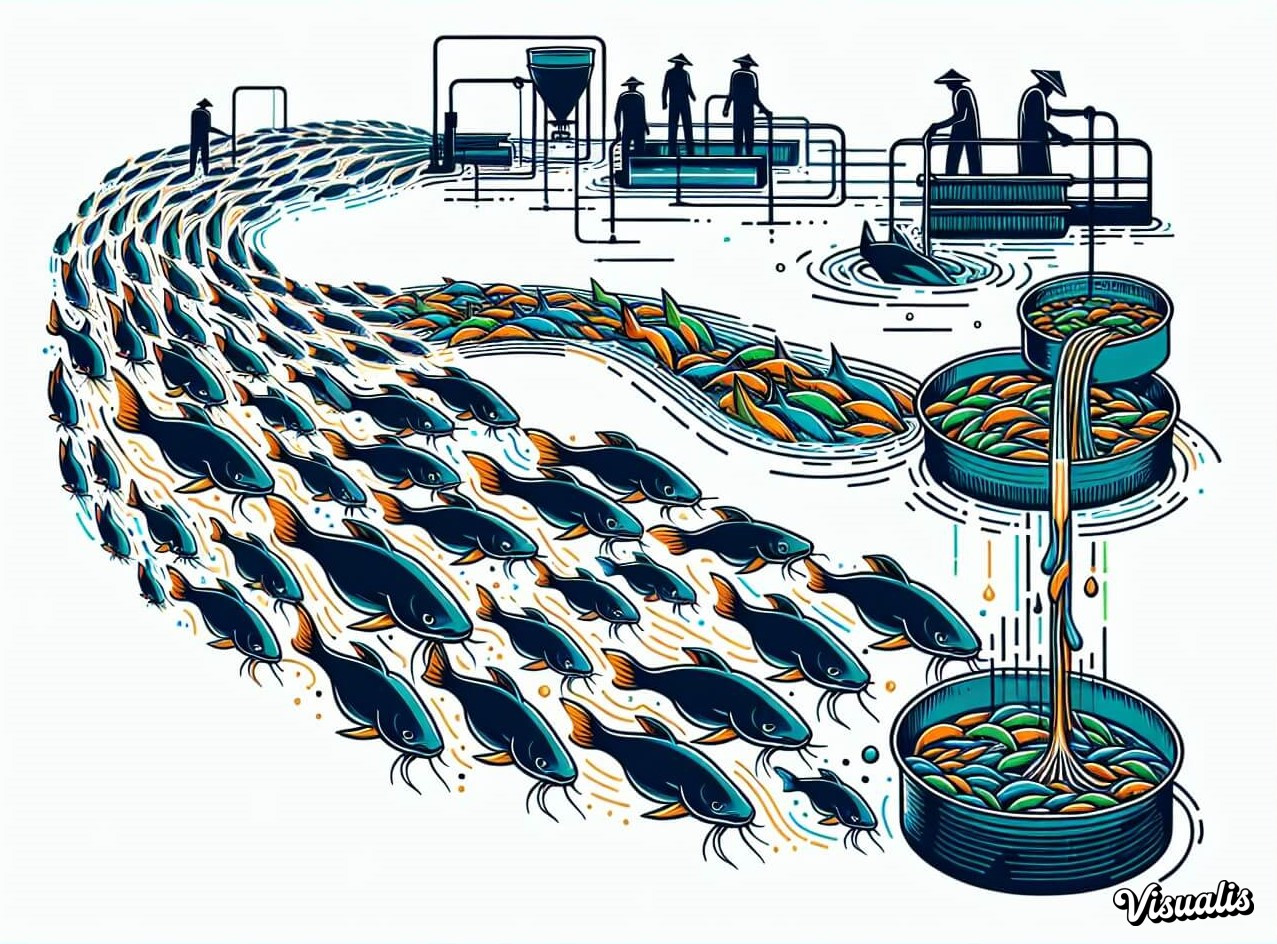

Dia tertawa kecil, agak canggung. “Gue udah nggak ngedesain lagi, Bro. Sekarang gue fokus ternak lele.”

Saya hampir menyemburkan kopi saya. Ternak lele? Adi, si tangan emas yang bisa mengubah brief satu kalimat jadi key visual kampanye nasional, sekarang berkutat dengan pakan ikan? Awalnya saya pikir dia bercanda. Ternyata tidak. Dia menunjukkan foto-foto kolam terpalnya di ponsel dengan semangat yang sama seperti dulu saat dia memamerkan desainnya yang menang penghargaan.

Cerita Adi ini bukan anomali. Coba perhatikan status WhatsApp atau linimasa media sosial teman-teman Anda yang dulu berkarir di industri kreatif. Si A yang jago ilustrasi sekarang jadi product manager. Si B yang ahli branding kini serius merintis bisnis thrifting. Si C yang dulu art director handal, kini menjadi seorang scrum master bersertifikat. Mereka tidak dipecat. Mereka pamit baik-baik, menggantung mouse dan Wacom tablet mereka dengan kesadaran penuh.

Pengalaman melihat “hijrah karir” Adi dan teman-teman lainnya ini penting. Ini bukan sekadar cerita individu yang bosan. Ini adalah gejala, puncak dari gunung es yang dasarnya adalah akumulasi dari berbagai masalah sistemik dalam industri kreatif. Kisah mereka adalah cermin retak bagi profesi yang dari luar terlihat begitu gemerlap.

Dari Problem Solver Menjadi “Tukang Visual”

Masalah pertama dan paling fundamental adalah devaluasi profesi. Desainer grafis dididik untuk menjadi pemecah masalah visual (visual problem solver). Mereka menganalisis masalah, merumuskan strategi komunikasi, dan mengeksekusinya menjadi visual yang efektif. Namun di lapangan, mereka seringkali direduksi menjadi “tukang visual” operator perangkat lunak yang tugasnya hanya mengeksekusi kemauan klien.

Proses kreatif yang seharusnya strategis berubah menjadi ajang selera subjektif. Perumpamaannya seperti seorang koki profesional yang sudah meracik resep dengan keseimbangan rasa yang pas, tapi pelanggannya terus-menerus minta tambah garam, kecap, merica, dan cuka sekaligus, lalu komplain kenapa rasanya jadi aneh. Lingkaran setan revisi tanpa henti yang didasari “rasanya kurang sreg” bukan hanya melelahkan, tapi juga mengikis jiwa dan rasa hormat terhadap keahlian sendiri.

Langit-Langit Kaca Bernama “Jenjang Karir”

Mari kita jujur. Jenjang karir seorang desainer grafis seringkali mentok. Dari junior, naik ke middle, lalu senior, mungkin puncak tertingginya adalah art director atau creative director. Setelah itu? Pilihan menjadi terbatas. Jalan untuk menembus level C-suite (CEO, CMO) terasa sangat jauh jika dibandingkan dengan teman-teman di jalur marketing, sales, atau keuangan.

Gaji mungkin terasa cukup di awal karir, tapi pertumbuhannya seringkali tidak sepadan dengan bertambahnya pengalaman dan tanggung jawab. Ketika teman-teman di bidang lain mulai membeli rumah dan merencanakan dana pensiun, banyak desainer senior masih berkutat dengan proyek freelance untuk menutupi cicilan. Ini bukan berarti semua desainer miskin, tapi “langit-langit kaca” finansial dan karir itu nyata adanya.

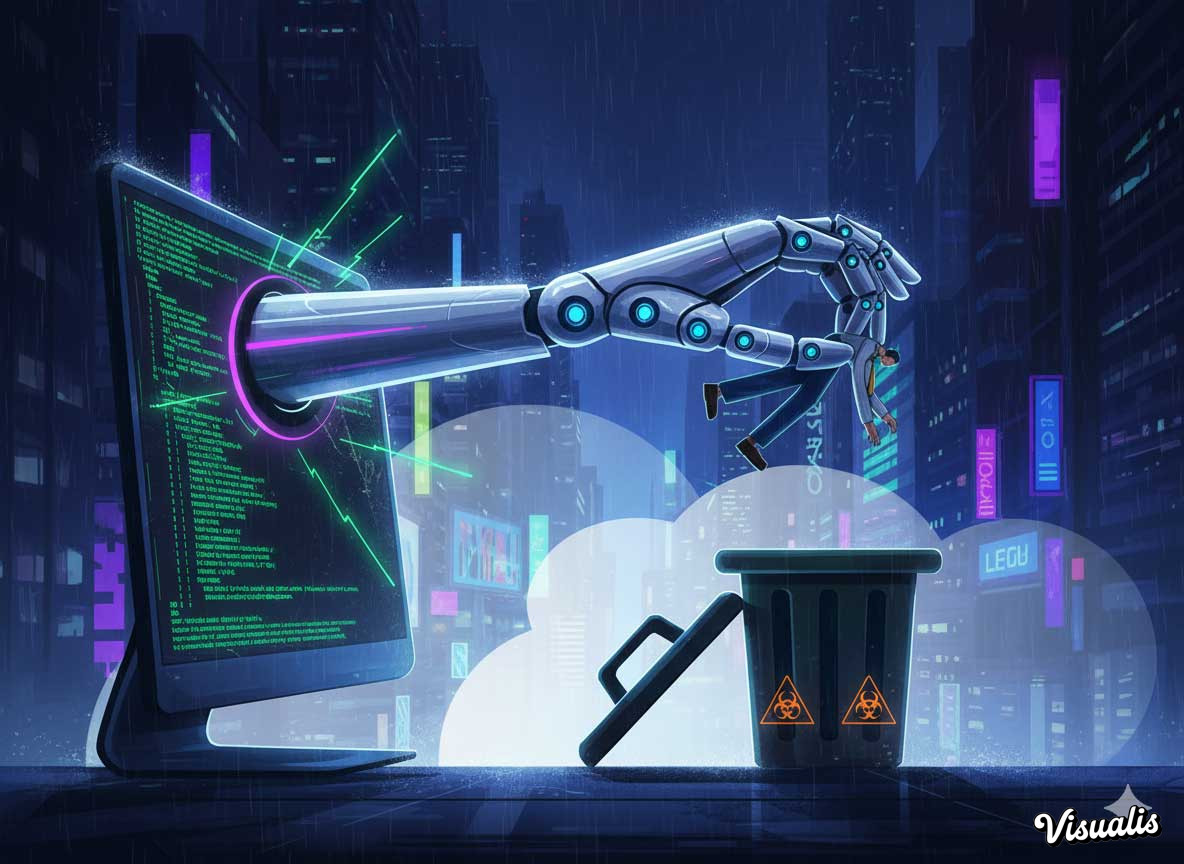

Poin Kontroversial: AI Bukan Ancaman, Tapi Filter Brutal

Banyak yang takut AI akan menggantikan desainer. Saya punya pandangan yang sedikit berbeda dan mungkin lebih brutal: AI tidak akan menggantikan desainer hebat, tapi ia akan melenyapkan desainer medioker. AI dan template seperti Canva adalah filter alami. Mereka mengotomatisasi pekerjaan desain level bawah membuat postingan media sosial generik, logo sederhana, atau presentasi standar.

Ini memaksa para desainer untuk bertanya pada diri sendiri: “Apa nilai lebih yang bisa saya tawarkan selain kemampuan teknis menggunakan Adobe Suite?” Jika jawabannya tidak ada, maka karir mereka memang terancam. Kepindahan karir ini, bagi sebagian orang, adalah cara proaktif untuk keluar dari “zona pembantaian” sebelum terlambat, mencari peran di mana keahlian strategis mereka lebih dihargai.

Pencarian “Dampak” yang Terukur

Adi, teman saya yang kini beternak lele, mengatakan satu hal yang menusuk, “Dulu, kalau kampanye gue berhasil, yang gue lihat cuma angka engagement di laporan. Sekarang, kalau lele gue panen besar dan laku di pasar, gue lihat langsung uangnya, gue lihat langsung orang yang beli buat makan. Dampaknya nyata.”

Ini adalah pencarian akan dampak yang terukur. Seorang desainer bisa menghabiskan waktu berminggu-minggu untuk sebuah kemasan produk. Namun, jika produk itu gagal di pasar karena strategi bisnis yang buruk, desain yang indah itu menjadi sia-sia. Banyak desainer yang akhirnya lelah berada di ujung rantai eksekusi dan ingin pindah ke hulu ke tempat di mana mereka bisa ikut mengambil keputusan strategis yang dampaknya lebih nyata dan terukur, seperti menjadi product manager, UI/UX strategist, atau bahkan merintis bisnis sendiri.

Jadi, apakah ini adalah akhir dari profesi desainer grafis? Saya rasa tidak. Ini bukan tentang kematian sebuah profesi, melainkan tentang evolusinya. Kisah para desainer yang banting setir ini bukanlah kisah kegagalan, melainkan kisah adaptasi. Mereka tidak kehilangan kreativitasnya; mereka hanya menemukan kanvas baru.

Pertanyaannya bukan lagi “Bagaimana cara menjadi desainer yang baik?”, tapi “Keterampilan inti seorang desainer (empati, pemecahan masalah, pemikiran sistem) bisa diaplikasikan di bidang apa lagi?”. Mungkin sudah saatnya kita berhenti meromantisasi gambar-gambar indah di Dribbble dan mulai bertanya, masalah nyata apa yang bisa kita selesaikan hari ini? Karena pada akhirnya, alat bisa berganti, software bisa usang, tapi kemampuan untuk memecahkan masalah adalah keahlian yang abadi. Dan mungkin, solusi dari masalah itu tidak selalu berupa file .JPEG, tapi bisa jadi… kolam lele yang panennya melimpah. | Didi Malulu

Artikel ini telah dimuat https://medium.com/@didisubandi/case-study-why-do-so-many-graphic-designers-change-careers-dc8e98b1c280