Prolog: Kopi, Cahaya Senja, dan Sebuah Pertanyaan di Tepi Sawah

Saya bertemu Jery di sebuah lokakarya desain sederhana di sebuah kota kecil yang diapit perbukitan dan hamparan sawah. Ia bukan lulusan sekolah desain ternama. Gurunya adalah YouTube, mentornya adalah forum-forum daring, dan portofolionya adalah spanduk warung pecel lele, logo untuk UMKM madu lokal, dan kemasan keripik singkong yang kini laris manis di minimarket kecamatan. Karyanya jujur, berkarakter, dan “bekerja”.

Di sela rehat kopi sore, dengan latar cahaya senja yang memantul di air sawah, saya iseng bertanya, “Jer, karyamu sekelas ini. Pernah kepikiran gabung ADGI?”

Jery tersenyum, sedikit getir. “ADGI? Oh, yang di Jakarta itu ya, Mas?” ia menyeruput kopinya. “Sering lihat di Instagram, acaranya keren-keren, pembicaranya dewa-dewa semua. Tapi rasanya itu dunia lain, Mas. Dunia yang jauh sekali dari sini.”

Ia melanjutkan, “Dulu sekali pernah coba cari tahu cara daftarnya. Lihat syarat dan iurannya, saya langsung mundur. Uangnya lebih baik saya putar buat beli lisensi font atau langganan aplikasi. Lagian, di sini klien nggak tanya saya anggota ADGI atau bukan. Mereka tanyanya, ‘Mas, bisa nggak desainnya jadi besok pagi?'”

Percakapan singkat dengan Jery sore itu bukan sekadar curahan hati. Itu adalah sebuah tamparan realitas. Sebuah cermin yang memantulkan wajah Asosiasi Desain Grafis Indonesia dari sudut pandang yang jarang tersorot: dari pelosok, dari para pejuang kreatif di garis depan yang sesungguhnya.

Janji Surga dari Ibu Kota (Wajah Resmi ADGI)

Sebelum kita menyelami keraguan Jery, mari kita adil. Di atas kertas, ADGI menawarkan sebuah surga bagi para desainer. Ia adalah lembaga adiluhung dengan misi suci:

- Sang Kompas Ekonomi: ADGI merilis “Survei Gaji” yang menjadi kitab suci bagi banyak desainer untuk tidak lagi dihargai seharga ucapan “terima kasih”. Ia memberikan patokan, sebuah harga diri yang terkuantifikasi.

- Panggung Prestise: Melalui berbagai penghargaan dan pameran, ADGI menyediakan panggung bagi para ksatria visual untuk diakui dan divalidasi. Sebuah stempel “diakui ADGI” adalah lencana kehormatan.

- Mercusuar Ilmu: Lewat seminar dan lokakarya (yang biasanya diselenggarakan di kota-kota besar), ADGI menjadi oase pengetahuan dan, yang lebih penting, kolam jejaring tempat ikan-ikan kecil bisa berenang bersama ikan-ikan kakap.

Bagi seorang desainer yang ingin menapaki jenjang karier korporat atau menangani proyek-proyek raksasa, semua janji ini terdengar sangat menggiurkan. Ini adalah jalan tol menuju profesionalisme. Namun, bagi Jery dan ribuan desainer sepertinya, jalan tol itu punya gerbang yang terlalu tinggi dan terlalu jauh.

Realitas dari Pinggiran (Tiga Dosa ADGI di Mata Jery)

Dari perbincangan dengan Jery, kita bisa membedah tiga “dosa” utama yang membuat ADGI terasa berjarak. Ini bukan kritik untuk menghancurkan, melainkan sebuah pukulan cinta dari seorang kawan.

1. Dosa Pertama: “Republik Desain Jakarta Pusat”

Komentar Jery, “Yang di Jakarta itu ya, Mas?” adalah sebuah kritik geografis yang telak. ADGI, secara de facto, beroperasi layaknya sebuah negara-kota. Denyut nadinya, pusat kekuasaannya, dan panggung utamanya berada di Jakarta dan beberapa kota satelitnya. Bagi para Jery di seluruh Nusantara, ADGI adalah sebuah acara TV yang bagus di saluran premium: mereka bisa menontonnya, mengaguminya, tapi tidak pernah benar-benar bisa berpartisipasi di dalamnya. Energi kreatif Indonesia tersebar dari Sabang sampai Merauke, namun sorotan lampu ADGI tampaknya hanya cukup terang untuk menyinari area lingkar dalam ibu kota.

2. Dosa Kedua: “Asosiasi Demi Gengsi Indonesia?” (Gerbang Eksklusif)

Keluhan Jery soal iuran dan syarat pendaftaran adalah representasi dari sebuah gerbang yang terasa eksklusif. ADGI berhasil membangun citra profesional yang elegan, namun efek sampingnya adalah ia terasa seperti sebuah country club. Ada “harga masuk” yang harus dibayar, baik secara finansial maupun secara kultural (portofolio harus sesuai selera kurator). Ini secara tidak sadar menciptakan kasta: ada desainer “anggota ADGI” dan ada “desainer lainnya”. Padahal, di era ekonomi gig, pahlawan desain sesungguhnya mungkin adalah mereka yang berjuang sendirian, yang justru paling butuh dukungan sebuah asosiasi.

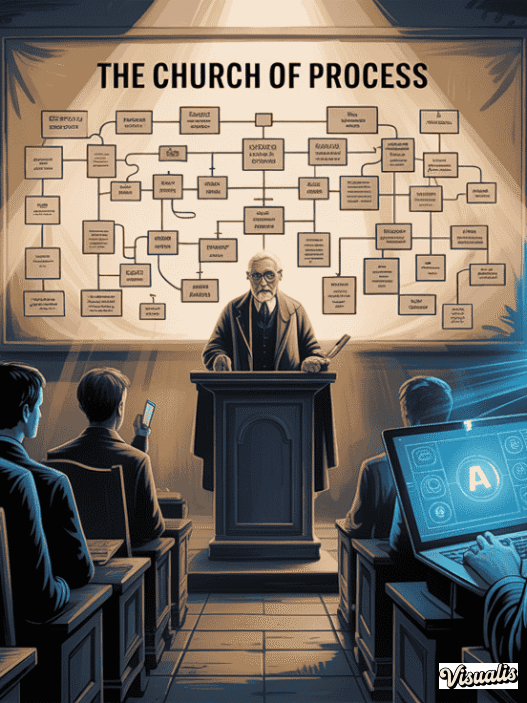

3. Dosa Ketiga: “Bergerak Secepat Rapat Paripurna di Era Kecepatan Cahaya”

Celetukan Jery soal “desain jadi besok pagi” adalah cerminan dari kecepatan industri di lapangan yang kontras dengan kecepatan gerak ADGI sebagai organisasi. Dunia Jery adalah dunia di mana tren berubah setiap minggu, di mana AI bisa menghasilkan logo dalam hitungan detik, dan di mana klien berkomunikasi via WhatsApp di jam 12 malam. Di tengah badai ini, ADGI tampil anggun dengan agenda-agenda jangka panjang, rapat-rapat terstruktur, dan perilisan dokumen standar yang prosesnya memakan waktu. Ada ketidaksinkronan fundamental antara realitas kerja desainer modern yang liar dan gesit dengan ritme kerja sebuah organisasi formal yang terhormat dan… agak lambat.

Hmmmm…Jadi, Perlukah Kita Bergabung?

Kembali ke pertanyaan awal, yang kini bukan lagi hanya untuk Jery, tapi untuk kita semua, para praktisi visual di seluruh penjuru negeri. Setelah membedah janji surga dan realitas di pinggiran, haruskah kita mendaftar dan memiliki kartu anggota ADGI?

Jawabannya tidak sederhana, dan mungkin bercabang:

YA, BERGABUNGLAH, jika tujuanmu adalah menembus industri formal di kota besar. Jika kamu butuh validasi, jejaring tingkat tinggi, dan sebuah “KTP” profesional untuk berhadapan dengan klien korporat atau lembaga pemerintahan. ADGI adalah gerbang yang, suka atau tidak, masih menjadi salah satu jalur utama menuju level tersebut. Ia adalah investasi untuk karier jangka panjang dalam ekosistem industri yang mapan.

MUNGKIN TIDAK PERLU, jika duniamu adalah dunia Jery. Jika ekosistemmu adalah UMKM lokal, pasar digital global, dan klien yang menghargai kecepatan serta hasil nyata di atas segalanya. Jika “asosiasi” mu adalah komunitas daring, server Discord, dan grup Behance global. Mungkin energimu lebih produktif jika difokuskan untuk membangun portofolio yang berbicara lebih keras daripada kartu anggota mana pun.

Pada akhirnya, ADGI adalah sebuah alat. Seperti Adobe Photoshop atau sebilah pensil, ia bisa sangat berguna di tangan yang tepat untuk tujuan yang tepat. Namun, ia bukanlah satu-satunya alat untuk menjadi desainer grafis yang hebat dan sukses di Indonesia.

Jawaban atas pertanyaan ini tidak akan kita temukan dalam Anggaran Dasar ADGI, melainkan saat kita berhadapan dengan klien berikutnya dan melihat saldo rekening di akhir bulan. Pilihlah jalanmu, dan pilihlah asosiasimu, dengan bijak.| Didi Subandi

Kalau kita masih di level sebagai designer mungkin akan terlihat jurang itu, tapi saya sudah menyatakan pensiun sebagai graphic designer, saya hanya ingin naik ke jenjang yang lebih menantang yaitu jadi bagian creative industri yang inklusif dan tidak terpaku pada satu keilmuannya, saya ingin asosiasi profesional sebagai jembatan untuk mencari ilmu baru bukan sebagai Border yg menghambat kemajuan kita, karena DNA creative thinking ada pada semua orang, tetapi melewati Border dalam diri adalah pilihan setiap orang, jadi bergabung atau tidak tergantikan hak secara personal dan independen